吉敷祥一(平成15年修士修了/本学教授)

2023年4月から、科学技術創成研究院※(現 総合研究院(※ 4研究所を1つにした部局))に多元レジリエンス研究センターが設立されました。我々の研究グループは、1934年に本学に建築材料研究所が附置されて以来、建築物理研究センター、都市防災研究コアなど、所属と名称を少しずつ変えながら、建築物の耐震・制振・免震について研究を進めてきました。私が学生・助手時代を過ごした建築物理研究センターは、国内外で耐震技術の研究を牽引し、社会貢献も高く評価されているグループでした。一方、研究所のなかでは、どうしても外部資金やインパクトファクターなどの指標で比べられ、成果を過小評価されている感がありました。しかし、昨今では建築分野における産官学連携や社会実装の強力な推進力、そして防災・減災という人々のWell-beingに直結する活動が注目され、執行部からのトップダウンにより、科学技術創成研究院の5番目の研究センターとして独立しました。また、東京工業大学の防災・減災を担う研究センターとして位置づけられており、指定国立大学法人の構想においても、戦略分野として掲げたSSI(Sustainable Social Infrastructure)の具体的な方策として「多元レジリエンス研究センターの設置による強化」を挙げています。文部科学省からも教育研究組織改革分(組織整備)として概算要求が認められ、センターの整備を支援していただいています。

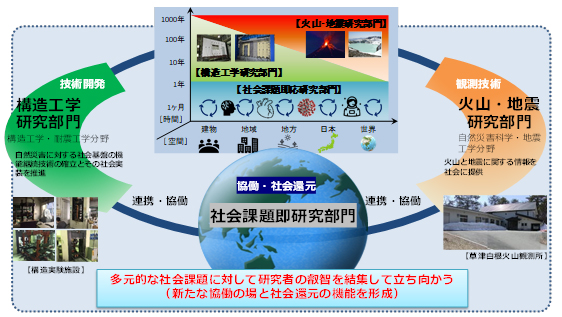

多元レジリエンス研究センターは、これまでの研究グループを『構造工学研究部門』と一つの部門とした上で、以下の2部門を設置しています。

- 理学院に所属して群馬県 草津白根山の火山観測を行い、草津町の防災を担っている火山流体研究センターを組織に加え、さらに地震工学分野の先生方を協力教員とした『火山・地震研究部門』

- covid-19のような緊急の社会課題も一つの災害として捉え、新たな災害(社会課題)を抽出して先手を打って対策に取り組み、有事の際には柔軟かつ早急に研究チームを組織できる『社会課題即応研究部門』

図1 多元レジリエンス研究センターの概要(設立当初)

我々が対象とすべき災害の発生頻度や影響期間は様々であり、また対策を考えるべき対象も住宅から都市までと様々です。これら時間軸と空間軸の異なる多元的な災害に対してシームレスに対応できる組織を構築したいというのが、本研究センターの大きな狙いです。また、緊急性の高い課題に即時対応できる体制、将来的な社会課題を議論し、その対応に向けた新たな協働の場、社会還元の機能を形成することも期待されています。本年1月1日に発生した能登半島地震、8月8日に発生した日向灘の地震など、地震後には免震建物、文教施設などの被害調査を精力的に実施することができました。また、少しずつですが、火山噴火に対する建築物の安全性についてもコンソーシアムを形成して議論を始めているところです。

多元レジリエンス研究センター設立の直後には、やはりトップダウンによって東京医科歯科大学の防災関係の先生方と協議を重ねてきました。この結果、新たな協働の場として『防災医工連携部門』を設置することを決め、文部科学省にも教育研究組織整備(継続拡充)としての整備が認められ、2024年4月から新たな部門を設置することができました。DMAT(Disaster Medical Assistant Team)との協働、例えば、被災した建築物の下での医療行為の是非を判断するなど、協働できる課題は沢山あります。統合前に行った会議では、度々、『救える命を増やしたい』という言葉を耳にしました。建築物を対象とした防災・減災の研究活動においても思いは同じであり、“防災”というキーワードの下であれば、両者が同じ方向をみながら医工連携を実現できるものと確信しています。 統合直後の2024年10月5日には、蔵前工業会のご厚意から、第48回 蔵前科学技術セミナーを『防災と医療』と題して、企画・講演させていただく機会を得ました。旧東京医科歯科大学 災害管理部長の植木穣先生と再会し、互いの熱い思いを共有するとともに、東京工業大学と東京医科歯科大学の両校のOB・OGの方々からは、防災にかかわる様々なご提案をいただきました。少しずつですが、防災にかかわる医工連携が始まっています。研究所は常に社会の変化に柔軟に対応すべき組織であり、大学統合も前向きに捉え、より良い社会に向けて研究を推進していくことがミッションであると考えています。冬夏会会員の皆様方にも、多元レジリエンス研究センターを含め、“防災”をキーワードとして東京科学大学に様々なご支援・ご協力をお願い申し上げます。

写真1 大竹尚登理事長(当時 科学技術創成研究院長)、火山流体研究センターとの初めてのセンター会議@草津白根山

|